研究室テーマを「歴史教育」ではなく「歴史の学習環境デザイン」にした理由

(1)「どんな研究室を作りたいのか」という自問自答

僕は研究者を目指した頃から、自分の研究室を持つのが1つの夢でした。研究室を作るというのは、同じテーマを探究する学問共同体が世代を超えて生まれることを意味します。

そのため、研究室テーマをきちんと言語化するというのは、自分の中ではとても大事な作業でした。僕の専門は「歴史を現代に応用するラーニングシステムの開発」なのですが、個人の研究テーマを看板にすると門戸が狭くなりすぎます。そのため、少し研究室テーマを広げた方が良いなという気はしていました。

(2)なぜ「歴史教育」を研究室テーマにしないのか

僕は普段、歴史教育の領域で研究しているので、研究室テーマを「歴史教育」にするのは自然といえば自然なのですが、昔からずっと歴史教育に窮屈さを感じていました。

「なぜ教室という特殊な空間で歴史を授業するという前提なんだろう」

「なぜ同質性の高い生徒同士で歴史を対話しているんだろう」

「なぜ高校が終わった後の学びはあまり考慮しないんだろう」

「そもそも歴史的思考力って何なの?指導要領に書かれていることだけで良いの?」

こんな疑問を持っていたわけです。

(3)「学習環境デザイン」との出会い

そんな時、学校教育だけでなくインフォーマルな学習場面も視野に入れて、「学習環境デザイン」を専門にしている山内祐平先生と出会いました。

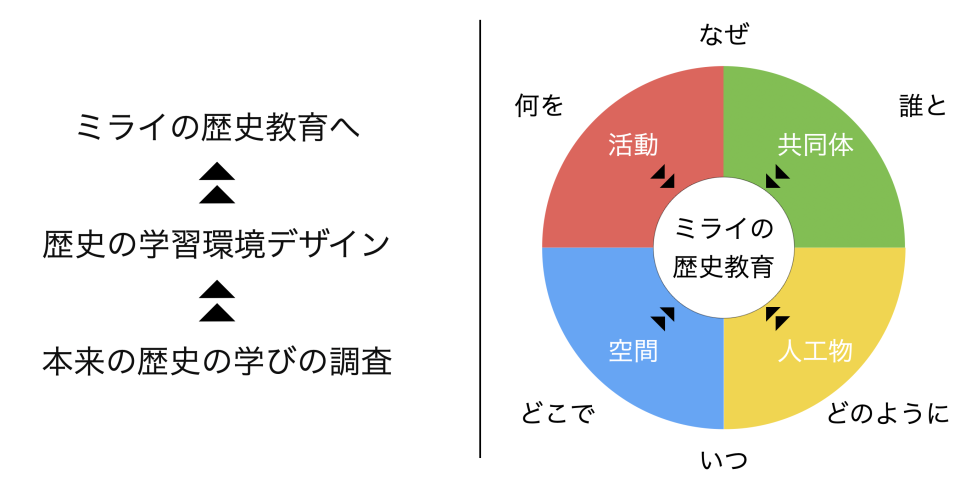

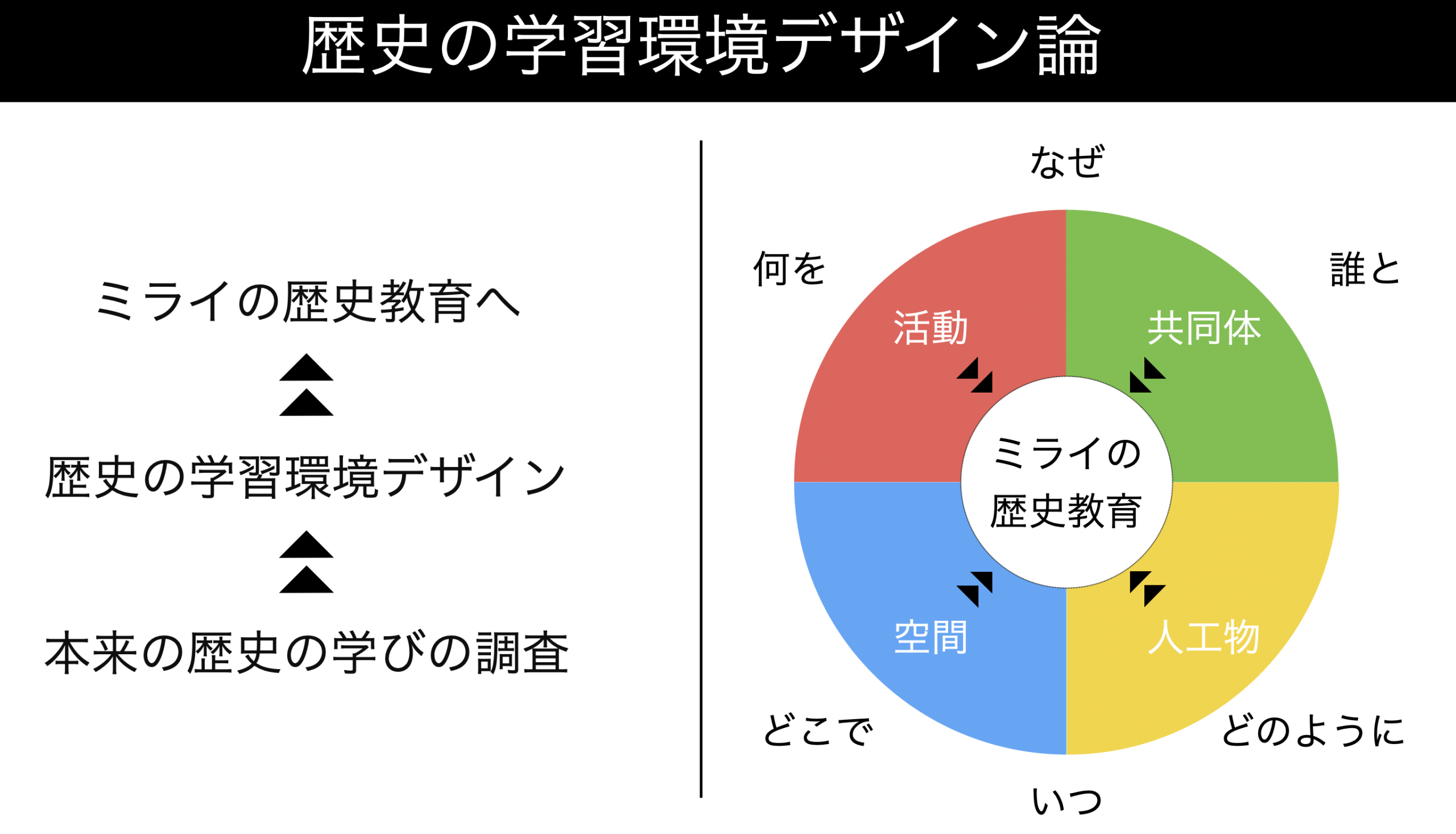

「学習環境」は、学習者中心・共同体中心・知識中心・評価中心を掲げたコンセプトです。また、「学習環境デザイン」は、「活動」「共同体」「空間」「人工物」の4つを有機的に結びつけながらデザインをするのが特徴です(山内, 2020)。

僕は博士課程を含めて約15年間、山内研究室で「歴史の学習環境デザイン」の研究プロジェクトをしてきました。例えば以下のような研究です。

・大学の歴史学の講座を何歳になっても学べるオンラインの学習環境デザイン(論文)

・普段見ているニュースと関連する歴史をどこでも検索でき、両者を踏まえて将来を考えられる学習環境デザイン(論文)

どちらも歴史の教室内に閉じず、学習指導要領とも距離を置いて、歴史を学ぶとはどういうことなのか、それを実現する最適な学習環境はどういうものなのかを突き詰めたもので、参加者が伸び伸びと楽しそうに歴史を学んでいた点が印象的でした。特に前者の研究プロジェクトでは、戦後大学に通えず心残りに感じていた高齢者の方が、本当に楽しんで学習されていたことが今でも心に残っています。

(4)研究室テーマを「歴史の学習環境デザイン」にした理由

僕は、「歴史」という人類だけが持っているすごい価値の高い情報を、人類がどう学びうるのかに興味があります。それが学べる環境として、学校教育が第一なのは間違いありませんが、もっと裾野を広くして歴史学習を考えていきたいという思いがあります。

「そもそも人は、いつ・どこで・どんな歴史に触れるのだろうか」

「そもそも人は、誰と・なぜ・どのように歴史を語るのだろうか」

学習指導要領や受験に縛られず、もっとアカデミックに、自由に、歴史の学び方を考えていきたい。そして、「今の学校の歴史教育」のフレームをアップデートするために、「学習環境デザイン」の視点を使って、「未来の学校の歴史教育」のフレームを創造したい。

そんな想いを込めて、以下のように「歴史の学習環境デザイン」を研究室テーマに設定しました。

(5)研究室を社会のハブに

幸いにも、池尻研究室の学部の1期生は定員MAXの5名が入りました。 大学院も修士課程が1名、博士課程が1名入りました。嬉しい限りです。 仮に定年まで働けば、25期生くらいまで学部生・院生を迎えることができます。

僕が死んでも「歴史の学習環境デザイン」を探究する学問共同体が続くくらい、みんなで頑張っていきたいと思いますので、「歴史の学習環境デザインを通して未来の歴史教育を創造したい!」という方がいれば、ぜひ池尻研究室にお越しください。 学部生や大学院生だけでなく、連携研究もじゃんじゃんお待ちしています。

ちなみに、次回からは池尻研究室のゼミ生の研究紹介・学術ワードの紹介を連載していく予定です。お楽しみに!

参考文献

山内祐平(2020)学習環境のイノベーション. 東京大学出版会.

米国学術研究推進会議編著, 森敏昭, 秋田喜代美(訳)(2002)授業を変える−認知心理学のさらなる挑戦. 北大路書房.